A nadie le asombra la demostrada creatividad literaria de Raúl Vallejo. Libro tras libro ha creado un verdadero mosaico de piezas de diferente género, pero jamás alejadas de la realidad. A la usanza de Vargas Llosa (ojo, no estoy comparando sus obras), ha escrito cercado por temas que nos tocan en ese embrollo histórico y emocional que nos hace ecuatorianos.

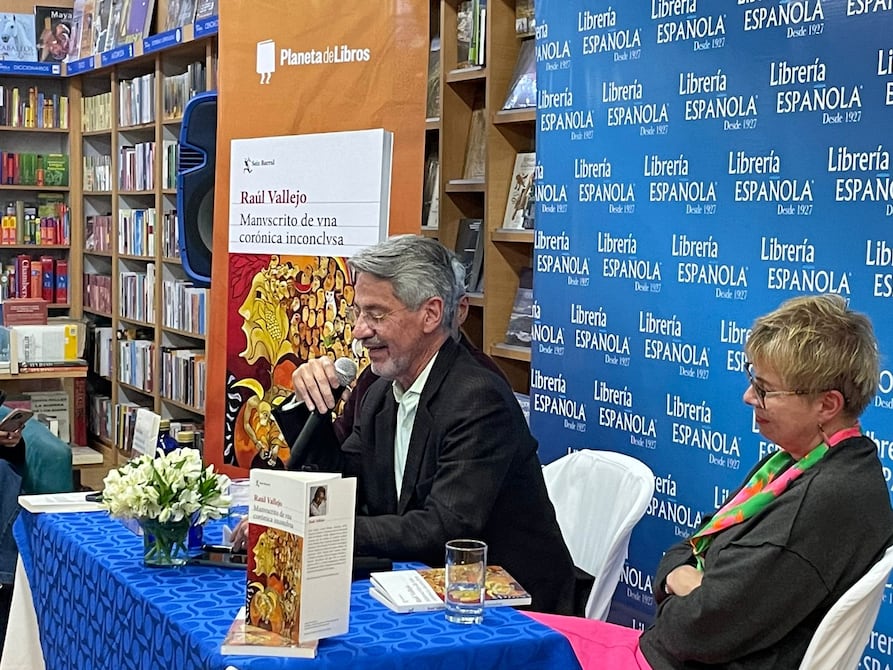

Esta vez se trata de una novela corta titulada Manvscrito de vna corónica inconclvsa, así, con esa grafía que sugiere su vínculo con las crónicas de Indias y con “la cosa” que habla y cuenta un buen período del núcleo vivencial que surgió con el idioma español como instrumento comunicador, es decir, desde la fundación y colonización españolas. El manuscrito es el narrador que combina su voz con las de los escribientes que usan sus páginas para consignar un tramado de acontecimientos relativos a los levantamientos indígenas y rebeliones populares, formas de protesta ante los modos de los gobiernos.

Bien informado de historia, mitos y culturas, Vallejo crea personajes y los hace actuar conforme a su condición de blancos o indígenas. Los primeros cronistas son indígenas alfabetizados; por medio del idioma, creadores de testimonios que están en la verdad de los libros: del sacrificio de Atahualpa a los asesinatos en calles de Quito en 2019. Ocho voces con identidad en la medida en que el manuscrito cambia de manos, y dos anónimas.

Lo que más aplaudo es el recorrido literario que se hace a partir de los hechos históricos. Por allí se menciona a una madamita Monteverde que, los lectores sabemos, brota de las Cartas riobambenses, de Eugenio Espejo; el padre Juan de Velasco, poseedor ocasional del manuscrito, abandona la Real Audiencia de Quito, en la expulsión de los jesuitas, y envía el documento a su sobrina, una monja excepcional, lectora del Quijote y seguidora de la vida desde la celda de su convento. A ella le corresponde contar –con técnica de rumor– los levantamientos de Guamote y Columbe, aludidos en las páginas de Cumandá, de Juan León Mera, que una no sabe si correr a constatar los hechos para refrescar cómo los introdujo el ambateño o quedarse nomás en la intensa narración de esta novela.

Luego del correspondiente traslado a Guayaquil, no podían estar ausentes la matanza del 15 de noviembre de 1922 ni la que se hizo contra estudiantes universitarios por exigir ingreso a la universidad sin examen previo –terreno de palanqueos y favoritismos–. Repelidos los trabajadores en la huelga de Aztra, también se sella y disuelve con sangre, bajo la inefable explicación de cada instancia que participa: se hizo “por orden superior”, aludiendo a un poder que se pierde en las alturas.

Esperanza Batallas es la última escribiente. Como con ella, todos los nombres del lado ficcional de la novela son simbólicos. La historiadora, dueña del manuscrito, pierde un ojo cuando participa en una marcha y con el que le queda sano se mantiene apegada a la tarea de recoger e historiar porque el pasado nos determina como pueblo.

Mucho más hay en la novelina –la palabra de José de la Cuadra– (que ganó el premio lojano Miguel Riofrío del año pasado), palabra que significa entrega fiel y aportadora a la narrativa, porque con libros como este sabemos de dónde venimos y quiénes somos. (O)